la Issaouia ..... de mahdia ou d'ailleur historique

Verbal Aikido & Pnl

Pnl & arts martiaux

par Pierre Arthapignet, Directeur et Enseignant de l’Institut de Formation à la PNL (inforpnl)

Quelques réflexion personnelles sur le lien pouvant être fait entre les Arts Martiaux et la PNL.

Je pratique ce qui est communément appelé les "Arts Martiaux" depuis de nombreuses

années, (36 ans). Compétiteur, enseignant, aujourd'hui pratiquant, le Budo est partie

intégrante de ma façon de vivre.

L'aïkido, le judo, le karaté, le kendo…, toutes ces approches sont désignées et contenues dans

cette appellation "Arts Martiaux" qu'il me parait important de re cadrer.

Mars, dieu de la guerre du panthéon romain n'a rien à voir à l'affaire !!! Détournement

sémantique qui induit une représentation limitative et limitante de ces différentes pratiques.

Quant au terme "Art" cela évoque une activité artistique qui peut être réelle à l'occasion, mais

qui occulte le sens véritable de ces techniques, le développement personnel.

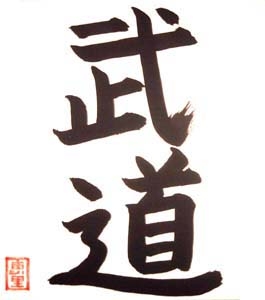

Judo, Kendo, Aïkido, Iaïdo ont toutes un dénominateur commun: Do, la Voie, le chemin, ce

qui nous situe immédiatement hors des frontières sémantiques pré citées.

C'est le Cheminement de l'Etre vers son accomplissement. Nous sommes loin du sport, de la

technique, cela dépasse la notion d'art.

A un homme qui voyait la mer pour la première fois de sa vie, et qui s'extasiait sur sa beauté

et son immensité, son ami lui dit : "et encore, tu ne vois que la surface !"

Voilà le premier lien que j'ai fait en découvrant la PNL sur la Voie que je suis depuis mon

plus jeune age. J'ai choisi la Voie du Combat (Bu Do) qui signifie étymologiquement "arrêt

des armes". L'idéogramme est formé par la juxtaposition de deux signes l'un représentant un

halle-barde signifiant "les armes" et l'autre représentant l'empreinte d'un pied immobilisé et

qui donne le sens d'arrêter, de stopper. La pratique de la Voie du Combat doit donc être vue à

travers cette double représentation, c'est son but, son Essence, l'arrêt des Armes.

Avant de vivre l'Essence de la Voie du Combat, j'ai commencé par toutes les erreurs, fuir le

combat, puis combattre, les autres tout d'abord, puis moi même… L'erreur, composante

incontournable de tout apprentissage, le feed back, carburant indispensable de mon

évolution…Voilà l'autre point commun avec la PNL.

Djalâl-od Dîn Rûmî disait : "pour trouver la perle il faut un plongeur".

Une seule façon d'atteindre la perle, plonger. Si je reste à la surface pour la regarder, je peux

en avoir une bonne connaissance, mais cela ne me donnera pas la perle. Je peux aussi vider la

mer pour la récupérer… non vraiment, il faut plonger. Cela nécessite une grande technique,

un état d'esprit sans lequel la technique ne sera rien, il faut de l'art dans la façon de plonger,

comme pour mieux mériter cette perle.

Autre point commun avec la PNL et la façon dont j'enseigne la PNL.

"La vie de l'esprit commence là où un être "un" est conçu au dessus des matériaux qui le

composent…" citation d'Antoine de Saint-Exupéry.

PNL et Arts Martiaux

Pour finir ma contribution sur ce sujet je vais évoquer ce qui constitue l'Essence de la Voie du

Combat : L'Unité de L'Etre.

La technique est au service du Combat, et le Combat est lui même au service de celui qui est

sur la Voie. Pour faire simple, une attaque lors du Combat exige de celui qui la porte l'Unité.

Etre UN, tout mon Etre doit être unifié, mon Esprit, mon Corps et mes émotions. Le

Combattant ne travaille sa technique que pour pouvoir expérimenter et réaliser cette Unité. Iaï,

l'Unité de l'Etre, la quête du Combattant. Je laisse à chacun de vous (en tous cas aux

courageux qui m'ont lu jusqu'ici) le soin de faire le lien entre la PNL et le Iaï… Pour vous

aider voici la transcription d'un vieux poème zen chinois du VIème siècle "Shin-Jin-

Mei" "Poème de la Foi en l'Esprit"

"la véritable Voie n'est pas difficile,

Mais il ne faut ni amour, ni haine,

Ni choix, ni rejet.

Si vous faites la moindre parcelle

de discrimination,

Aussitôt le Ciel et la Terre

Sont séparés par une distance

infinie..."

Avec mon Salut le plus respectueux

Verbal Aikido: Techniques for

Managing Verbal Attacks

Thomas F. Fischer

Number 130

How do you deal with the unexpected confrontation? What do you do when someone’s response is obviously designed to wrest control?

- Deciding exactly what to do is the challenge of every leader. That’s why leaders would benefit from what Terry Paulson in They Shoot Managers, Don’t They? calls "Verbal Aikido." Named after the Japanese Martial art "Aikido," Verbal Aikido seeks, as does the Aikido martial artist, to counter the attack without bringing harm to the attacker. The key objective of Verbal Aikido is to uphold balance and restore equilibrium to the strained relationship without being killed--or killing the attacker.

- Some Basic Principles

- In order to practice Verbal Aikido,

- Don’t aim to kill your opposition.

- Instead of silencing the party attacking you, listen, absorb, and redirect the attack.

- Instead of using force, use the attack as a springboard to direct the energy to solve the problem.

- Honor and recognize the existence of opposition without accepting the severity of the attack.

- Seek knowledge and information, even if you don’t agree with it or it’s communicated improperly.

- Don’t use the Aikido attack opportunity to coerce your views, reiterate or position, or to have them seem it your way. Instead, use it to demonstrate your willingness to listen.

- Do not reinforce his resistance, but do acknowledge it.

- Let it be known that it’s OK to disagree and honorable for having shared the disagreement in a direct manner.

- Verbal Aikido In Action

- Terry Paulson gives some examples of Aikido responses. These responses have been adapted for pastors and are listed below.

| Attack | Aikido Response |

| "It won’t work" | "It may not. I see some problems. What do you see?" |

| "You’re just like the rest of the pastors and leaders around here!" | "I am a pastor and a leader. That’s why I want to hear what you’re saying. What do you see is the problem? |

| "All you think about is your own self and agenda?" | "I am concerned about what happens to the church’s ministry and how it affects members, including you. What kinds of things are bothering you? |

| "You pastors are all the same!" | "In many ways we are alike. But whatever you think about pastors and whatever your past experience with pastors, I want to work with you, not against you. What things are bothering you? |

| "You aren’t’ fair!" | "Sometimes I may not be. Leadership decisions may not always seem fair to individuals, though they are made with the intention to make things better for everyone. In what ways have things not been fair for you?" |

| General Attack | "There may be some truth to that. I don’t have any pretense or illusions of being perfect. I’m interested to hear what you have to say about this issue in greater detail." |

Listening...Aikido Style

- When using Verbal Aikido, it’s very important to exercise excellent listening skills with the right motivation.

- 1) Listen to understand, not to gain tactical advantage.

-

Don’t be defensive. Relax. Use this opportunity to exude trust and to receive information. If you’re striving to win at the other’s expense, watch out! You’ll probably lose the battle, the war, and their trust.

- 2) Listen to discover what the speaker really, really means.

- Continually check and re-check the meaning of words, the specifics of the issues and, watching for non-verbals, try to discover which issue (or issues) are the most important one.

3) Listen with questions in mind. Ask yourself…

- What’s the point?

- Are the points consistent with each other? Why or why not?

- Does it make sense?

- Is there real evidence to back up the assertions?

- Is this shared information fact, assumption, or hogwash?

- Could this be a politically-motivated "facade" of seeking truth to justify future (short or long-term) attacks? What’s his track record?

- How are my prejudices obscuring the issues presented?

- Is the issue really the real issue?

- Is my ego in the way…again?

- How useful or applicable is this information?

4) Be a good facilitator.

- Don’t be a "bore". According to Ambrose Bierce’s definition, a "bore" is "someone who talks when you want him to listen." Don’t be a bore. Listen!

- 5) Begin redirecting toward problem solving.

- Nothing is worse than a sharing session which has not been directed toward a problem solving process. Be honest, direct, but courteous in discussing possible ways available to address the issue in a constructive, positive manner.

- 6) State your own views.

- Be honest and forthcoming, but not overbearing. Share your needs, views and perspectives and reasons why you currently are sympathetic to the position you hold.

- If middle ground is available, prudent and appropriate, suggest that possibility. If restrictions, rules, or other circumstances preclude the possibilities of middle ground, indicate the restrictions but do so in a patient manner which understands that accepting such non-negotiable items may be difficult but nevertheless necessary.

- 7) Encourage follow-up.

-

Thank that attacker for having shared the information and indicate that you would like to discuss this further at another time in the near future.

Perhaps you may follow-up with a very short letter simply acknowledging their concerns and thanking them for sharing with them. Do not go into any details or specifics in the letter. Also indicate in the letter your desire to discuss the issues further. Then follow-up.

- Granted, Verbal Aikido can be an excellent communication tool to help transform destructive, antagonistic conflict into constructive, energizing conflict. But doing it does not come easy. After all, listening and thinking quickly on your feet is difficult—especially when invaded by the more intimidating attackers. That is the real test. Listening and being quick on your feet to give an appropriate "Aikido" response.

- Spiritual Verbal Aikido

- Frankly, sometimes pastors don't know what to say in a situation. Or, when it becomes evident that a confrontation may take place, pastors can become tongue-tied.

- That's when God provides pastors and other Christians the highest form of Verbal Aikido, "Spiritual Verbal Aikido." This type of Verbal Aikido defies practice and preparation. It defies fear and timidity. It even defies human wisdom and effort.

Without intending to sound simplistic, naive or foolish, Spiritual Verbal Aikido is really the only Verbal Aikido Christians really need. Actually, it's the only one we have! It is a special gift of God, given by His abounding graciousness, especially for His people for use in those difficult, but necessary, ministry encounteers.

-

"When they arrest you, do not worry about what to say or how to say it. At that time you will be given what to say, for it will not be you speaking, but the Spirit of your Father speaking through you" Matthew 10:19-20 (NIV).

-

- Granted, Spiritual Verbal Aikido can be abused. Some Christian leaders may erroneously assume that everything they say is "divine" as an all-too-obvious veneer for their narcissism. Others may use Jesus' promise to provide what to say as an excuse for not giving serious and weighted consideration for the necessary confrontations.

- Jesus' promise, however, is that as one moves forward with unshakable faith in God's leading and with a firm resolve to communicate in a prayerful, spiritual and constructive manner, one can do so with an uncompromising confidence of God's presence. God does lead us. He moves us to say what He desires to be said. God's prompting often comes without one's even knowing it...until, after the encounter one reflects with amazement on God's working.

- Conclusion

- Initially, practicing Verbal Aikido of either the "normal" or "spiritual" kind, may be difficult. But, over time, it can be helpful to reduce the potential for conflict in your church. Moreover, this Aikido approach can, by the grace of God working through you and others in your ministry, help develop a more non-threatening atmosphere in which healthy expression of disagreement can occur.

- Enjoy your use of this verbal martial art to help lead your church to more effective conflict management. But remember, no matter how "slick" your Verbal Aikido skills, it is God who is the Lord of all that happens in the church--from communication to conflict management!

- Thomas F. Fischer

L'aikiCom

L'AïkiCom' combine les qualités de l'aïkido avec celles de techniques de communication telles que la CNV et la PNL.

L'aïkido nous apprend physiquement comment nous synchroniser à l'énergie d'une attaque pour la transformer en énergie de coopération qui respecte les deux partenaires. Cette synchronisation trouve toute sa signification dans la démarche CNV développée par Marshall Rosenberg.

La CNV nous propose d'identifier ce que nous observons, les besoins qui sont satisfaits ou violés et les émotions qui en découlent. Le praticien CNV apprend ensuite à formuler une demande claire qui part de lui. La formule classique prend la forme: "Quand je vois ..(fait observable).., je me sens ..(émotion).. et cela viole/satisfait mon besoin de ..(besoin).., et je te demande ..(demande claire)..". De la même façon le praticien CNV portera son attention à identifier le besoin, l'émotion et aidera son interlocuteur à reformuler une demande: "Quand tu vois que ..(fait observable).., ressens-tu ..(émotion).. parce que ton besoin de ..(besoin).. n'est pas satisfait..." Ce faisant il entre en communication avec son interlocuteur qui confirmera l'hypothèse proposée par le praticien CNV. Ce style de communication évoqué ici de manière on ne peut plus sommaire crée un climat de communication qui désamorce l'escalade de l'aggressivité, voire de la violence.

Les parallèles sont frappants entre la pratique de l'aïkido et la CNV. En portant son attention sur ses besoins et ceux de son interlocuteur, le praticien CNV pratique un aïkido verbal. Il prend en considération son centre et celui de son partenaire. Sa manière de s'exprimer transforme l'énergie agressive contenue dans la verbalisation et la transforme. De même l'aïkido va effectuer un déplacement à partir de son centre et va guider par le mouvement du partenaire pour transformer l'énergie de l'attaque en énergie de transformation. Les deux approches s'enrichissent mutuellement: l'aïkidoka découvre comment ses mouvements trouvent une nouvelle expression avec les mots et le praticien CNV découvre comment sa technique de communication se matérialise en sensation corporelles.

Et la PNL dans tout çà?

La PNL rejoint l'aïkido dans la technique appelée "accorder et guide" (pace and lead en anglais). En PNL s'accorder veut dire se synchroniser avec le partenaire en terme de gestuelle, de tempo, de tonalité, de vocabulaire, etc. Ce faisant il exécute verbalement et non verbalement une technique que pratique l'aïkidoka quand il effectue un taï sabaki pour rejoindre le centre du partenaire. Vient ensuite la phase de guidage ou le PNListe comme l'aïkidoka crée une dynamique qui emmène le partenaire et transforme l'interaction. Constatons au passage qu'autant l'aïkido que la PNL peut servir à prendre le contrôle d'autrui, à le manipuler comme se plaisent à le dire les détracteurs de la PNL. C'est une possibilité mais ce n'est pas le message qu'il faut retenir (certainement en ce qui concerne l'aïkido, pour ce qui est de la PNL ce n'est pas le cas non plus mais le message est plus ambigu car les co-créateurs de la PNL ne s'y sont jamais intéressés). Le message est que nous sommes responsables de notre attitude et de notre rôle dans l'interaction. Même face à une agression, nous avons le choix de l'agressivité ou du désamorçage de l'agressivité pour créer les conditions d'un dialogue contructif. De même que pour la CNV, l'aïkido crée une synergie très intéressante qui nous entraîne dans ce processus de transformation d'une situation de combat en espace de dialogue.

Tamura sensei extrait stage lesneven 2008 -

Kenjutsu - Japanese Sword

Christian Tissier sensei

Budo arts martiaux ou ché pas koi

Budo : Terme japonais désignant un ensemble de pratiques semi-martiales effectuées par des gens voulant péter la gueule à tout le monde mais sans faire de mal. Aspect philosophique et spirituel desdites pratiques (Mais attention, on peut te casser la gueule quand même si on veut, hein!).

*origine:Si on voulait résumer le budo en trois mots (anglais, désolé, il est des choses difficilement traduisibles...), ce serait "Holier than thou" (traduction littérale: Plus sacré que toi). Le budo est un système politico-médiatique mis en place par les membres de la caste samouraï à la fin du XIXe siècle au Japon pour continuer à enfoncer les castes inférieures comme ils l'avaient fait par le passé.Revenons en arrière. XVIIe siècle au Japon, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Les shogun ont des armées, les samouraï se foutent sur la gueule avec joie, et le peuple la ferme, parce que l'ouvrir signifie se manger un grand coup de sabre en pleine tronche. Et un katana, ça coupe plutôt bien. Il ne faisait pas bon être paysan, à cette époque: le samouraï avait tous les droits sur les castes inférieures et pouvait parfaitement décider d'interpréter un regard de travers comme une insulte mortelle. Que ceux qui croient toujours au code d'honneur des samouraï et au Père Noel lèvent la main gauche et ouvrent un livre d'histoire de la main droite au lieu de se toucher les glaouis: le fameux bushido, code d'honneur faisant du samouraï un demi-dieu bon, juste et plus blanc que blanc (ou plus jaune que jaune, pour être exact...) est une invention littéraire du XIXe siècle, une fable destinée à redorer le blason des psychopathes à katana. Il est un proverbe concernant la véracité historique au Japon: mieux vaut un beau mensonge qu'une affreuse vérité.

Nous sommes donc fin du XIXe siècle, et les samouraï en ont gros sur la patate. Ca fait des décennies que la paix règne au Japon, et l'Empereur commence à comprendre que les guerriers surentraînés, parfois, on se dit qu'il aurait mieux valu qu'ils crèvent sur le champ de bataille. Soucieux d'ouvrir le Japon au commerce avec les pays étrangers, l'empereur envoie les samouraï à l'ANPE en leur ordonnant une réorientation professionnelle. Leur prestige est brisé, leurs droits sont supprimés les uns après les autres, et le jour où l'empereur leur interdit de porter le sabre en public, c'est le drame. Humiliés par cette interdiction fort malvenue de massacrer leur prochain sans sommation (une mentalité reprise par la NRA aux Etats-Unis des années plus tard), les samouraï lèvent une armée contre les forces de l'empereur et prennent une raclée fort mal venue lors de la bataille de Satsuma (allez voir le dernier samourai: c'est très romancé, mais en gros, c'est comme ça que ça s'est passé). Eh oui, au sabre contre des fusils les chances sont plutôt limitées, mais les samourais avaient depuis des siècles échangé leur matière grise contre de la testostérone.

Modernes, les samouraï décident donc, plutôt que de former une élite militaire, de fonder une élite spirituelle et intellectuelle. Ils pondent le Bushido, crachant gentiment à la figure de cinq siècles de massacres au nom de l'honneur, et plutôt que d'arrêter de s'entraîner au sabre pour se mettre aux armes à feu, décident de mettre en place un nouveau fondement spirituel pour leur pratique martiale: le Budo, ou comment mentir habilement à propos des objectifs de l'entraînement.

*Chniya ek hkeya?Si vous demandez à dix pratiquants de budo ce qu'est le budo, vous aurez douze réponses différentes. Cela est dû a fait que l'expansion du budo dans le monde est liée à une campagne de désinformation profonde et complexe initiée par les anciens samouraï, bande de fourbes, et reprise par les yakuza, les triades, le kuomintang et le 666e clone de pikachu, dont le but avoué est de pousser tous les belliqueux du monde à apprendre un système de combat pourri, pour que les Japonais puissent revenir en force et conquérir un par un tous les pays du monde à coups de sabre (vous voyez, ils n'ont toujours pas digéré le coup des fusils).

Le budo, donc, place l'amélioration de soi et le perfectionnement technique, mental et spirituel au-dessus de la simple recherche d'efficacité martiale. Là où auparavant, on se disait "Et si je lui coupais le bras pour l'empêcher de tenir une arme", on travaillera maintenant sur un axe différent, commençant par "Je vais donner 800 coups de sabre dans le vide pour perfectionner ma trajectoire" pour passer à "Je visualise mon adversaire... je ressens les battements de son coeur... je sais quand il va bouger... je perçois son énergie... ah merde, je bande", afin d'enfin parvenir au niveau ultime: "Je n'ai pas besoin de me battre". Si vous en êtes là, dites-vous une chose: le mec en face, lui, il en veut, et si vous ne voulez pas vous battre, lui se fera un plaisir de vous démonter la tronche, budo ou pas, et ce d'autant plus facilement que vous ne vous défendez pas, engoncé dans vos convictions ridicules.

Un pratiquant de budo, donc, est un agressif refoulé adepte de l'autosuggestion, qui plutôt que de s'avouer à lui-même que tout ce qu'il veut, c'est faire mal aux gens avec des objets pointus ou contondants, ou même à mains nues ou avec les dents s'il le faut, préfère noyer le poisson dans un charabia ésotérique mélangeant honneur, droiture, respect de l'adversaire (déjà, là, sachant que ça vient des samourais, on devrait avoir des doutes), élévation de la perception, recherche d'amélioration de soi, méditation transcendentale, procrastination, surévaluation des propres capacités martiales, soumission aveugle à un maître spirituel, masturbation pas seulement intellectuelle et suicide collectif. Les plus vicieux y rajoutent un soupçon de médecine chinoise traditionelle pour faire bonne figure et faire croire qu'ils peuvent réparer une fracture avec deux aiguilles et un violent serrage de tétons.

*pourquoi faire?

C'est fort simple, voyons. Le jour où tous les bagarreurs du monde, militaires y compris, croiront dur comme fer que:

* l'adversaire le plus dur à vaincre, c'est soi-même (et non pas, disons, trois régiments de mecs à la Bob Sapp surentraînés équipés de FAMAS et de poignards de combat)

* la méditation est la clé de l'élévation spirituelle (c'est ça, faites la sieste pendant que les autres s'entraînent)

* le combat est un rituel sacré qu'il convient d'approcher avec une certaine étiquette (preuve que les budoka habitent rarement les quartiers chauds)

* d'un bon combattant émane une aura surnaturelle qui dissuade les adversaires de l'attaquer (non, au pire, un bon combattant s'entraîne beaucoup, a de gros muscles, un regard de pitbull et sent la sueur, ce qui dissuade un peu tout le monde de l'approcher)

* on peut esquiver les balles de fusil ou les arrêter avec le torse (oublions joyeusement la Révolte des Boxeurs et la bataille de Satsuma)

... alors le complot Japon-Yakuza-Triades-communistes-Pikachu n'aura plus qu'a débarquer la fleur au fusil et flinguer tous ces branleurs incompétents qui se prennent pour des vrais guerriers pour être maîtres du monde. Fourbe, mais élégant.

L'autre but non avoué, mais dont les gouvernements profitent bien, c'est que ça fait rentrer des sous dans les caisses des clubs de sport. Comment voulez-vous attirer les chétifs, les non-sportifs, les trouillards, les victimes et les simplets si vous annoncez que dans votre club, c'est (modèle n° 1) 650 pompes, trois kilomètres à ramper dans la boue, une heure de tir à la mitrailleuse sans compensation de recul et quatre heures de combat au couteau de survie plein contact sans protection? C'est beaucoup plus facile de prétendre (modèle n°2) que le but n'est pas la victoire, que l'aspect spirituel est primordial, que la défense vient d'elle-même quand on a cotisé pendant suffisamment longtemps, etc. Généralement, le jour où les adeptes du modèle n°2 se frottent à ceux du n°1, il y a des déceptions parmi les survivants.

Le budo, une machine à fric? Meuh non, voyons. Qui a été vous raconter ça?

les forms:

Budo n'est pas budo. Quand il s'agit de faire prendre des vessies pour des lanternes à son voisin, tous les moyens sont bons. Les requins commerciaux du complot Japon-Yakuza-Triades-communistes-Pikachu ont donc développé divers parfums de budo. C'est comme les glaces, tout le monde y trouve son compte.

* Judo: la lutte, c'est bien, c'est un beau sport, c'est même vachement vieux puisque les grecs la pratiquaient déjà dans l'antiquité. Si apprendre à lutter ne vous suffit pas, que vous êtes un adepte du "tendez bien le petit orteil", que vous êtes trop feignant pour enlever votre pyjama le matin, que vous trouvez la vraie lutte gréco-romaine trop violente, alors le judo est fait pour vous. N'espérez pas que ça vous serve à quelque chose pour vous battre. Mais au moins, ça vous donne l'occasion de peloter convenablement les copines à l'entraînement.

* Karaté: Prenez al pose, inspirez profondément, concentrez-vous, serrez les fesses, crispez bien tout le corps, frappez la planche en balsa d'un coup sec en criant de toutes vos forces. Soignez votre main. Recommencez jusqu'à ce que la planche casse (pour du balsa 3mm, il vous faudra environ 6 mois). Prenez-vous pour un surhomme et racontez à qui veut l'entendre que vous fracassez des murs sans défense à mains nues.

* Iaido: le summum du foutage de gueule, ou comment apprendre à ne pas savoir se servir d'un sabre. La pratique est simple: mettez votre beau pyjama pattes d'eph' avec sabre à la ceinture, faites une demi-heure de sieste à genoux, levez-vous (doucement, une demi-heure sur les genoux ça fait des rhumatismes), tirez votre sabre pour trancher un petit fagot de paille en deux (l'échec est autorisé, voire recommandé), rentrez votre sabre, retournez vous coucher.

* Kendo: avec un sabre en bambou, courez vers votre adversaire en armure en hurlant quelque chose d'inintelligible. Frappez-vous en même temps et continuez votre chemin. Il paraît qu'un a gagné et l'autre perdu, mais même au ralenti sur la vidéo, c'est dur à dire. Le kendo est un vrai budo car l'équipement coûte horriblement cher, mais un peu moins cher en général que les cotisations mensuelles.

* Kyudo: après les armes de contact, le tir à l'arc, sauf qu'ici il vous faut une semaine de préparation intellectuelle et vestimentaire avant de tirer une flèche. Ah, et regarder la cible, c'est tricher.

* Aikido: l'aikido part du principe que l'adversaire réagira de façon intelligente à vos techniques car il préfère protéger son intégrité physique que de venir abîmer la vôtre. Tout ce qu'il y a à en dire, c'est que si les axiomes sont bidons, la théorie qui en résulte est rarement mieux.

* Kobudo: soucieux de préserver la tradition des ancêtres, les pratiquants de Kobudo utilisent une méthode d'entraînement proche du Karaté, mais uniquement avec les armes traditionnelles des paysans d'Okinawa (bonjour l'ouverture internationale). Vous pourrez y apprendre à vous battre avec des objets de tous les jours tels rame, faucille, fléau à grain, poignée de meule, etc. Que des trucs qui traînent partout dans la rue et qu'on transporte souvent sur soi, en fin de compte...

Le budo a donc, par l'intermédiaire du complot machintruc (faites un copier-coller vous-mêmes, après tout), pourri à peu près tous les arts martiaux asiatiques vendus de par le monde. Le complot est en pleine forme, aussi bien morale que financière, et s'attaque lentement à l'escrime, la boxe, le tir et le rugby. D'ici peu, tous les sports et arts plus ou moins guerriers de la planète seront sous leur domination, et alors, ET ALORS...

Arts Martiaux! La notion d'art martial (de art : "art", et de martial : "de mars") a été crée "créé" à partir du moment "moment" ou l'être "humain" a arrêté de "parler" entre guillemets (ouf !) pour mettre un pain dans la gueule de son voisin. La référence à Mars est censée evoquer la tenacité, la capacité d'aller au combat, symbole du sexe masculin qui remet le couvert, ne dit on pas "un mars et ca repart" ?Il n'y en pas, au final c'est fait pour péter la gueule à son voisin en rêvant de faire comme chuk norris, simplement les pratiquants en avaient assez de passer pour des brutes sans cervelle alors ils ont mis "art" devant, tout comme d'autres abrutis parlent d'arts de la table, d'art de vivre, d'artagan, d'artichaux, dardevil ou d'art des champs. Bref, c'est n'importe quoiAujourd'hui la plupart des arts martiaux du monde s'alignent petit à petit sur le modèle japonais.Proposant ainsi un système de grade allant de la ceinture blanche (débutant vraiment tout naze qui ferme les yeux quand le sensei lui tend la main pour dire bonjour en hurlant "aïe pas tapé, pas moi") à la ceinture noire en passant par les ceintures jaune, orange, verte, bleue, rose, fuschia, begonia, azur, violette, indigo, cyan, mauve, teal, paprika, bouton d'or et enfin la NOIIIIIIIIIIIIIIIIIRE (excusez-moi je me suis fait dessus).

Puis arrivent les dans du premier au 6ème, marqués par des barettes (tu m'étonnes qu'ils voient tout en couleur les mecs s'ils prennent leurs 6 barettes tous les jours, les maîtres...). Passé le 6ème dan, on porte parfois, selon les diciplines, d'autres ceintures et l'on revient, à la fin, à la blanche (mais plus large, non, parce que bon, on a beau avoir atteint l'ultime sagesse, on est quand mme le maître quoi, merde.)

AIKIDO,Definition et historique:

L'aïkido (合気道) est un BUDO JAPONAIS a la finalité ambigüe qui voit des individus en pyjama blanc,parfois vêtus d'une robe bleue ou noire courir autour de celui qui a la ceinture la plus sale(heu,noire,pardon) dans le but de lui attraper le poignet ou de poser symboliquement la partie charnue du tranchant de sa main sur son crane.

il est egalement possible de faire tout ceci en faisant semblant de s'etre fait couper les tibias,dans ce cas ,on nomme cela "suwari waza"(pratique pour nains).

Crée au milieu du 20 eme siècle par Morihei Ueshiba,un obscur visionnaire pré HIPPIE néo communiste adepte du Bouddhisme et fréquentant la secte de l'Omoto Kyo du réverend Déguchi,contrairement a ce qui est d'ordinaire avancé,Morihei ne serait pas décédé en 1969 mais aurait découvert le secret de la vie éternelle.

Ayant désormais atteint son but secret,il laissa les clés a son bon a rien de fils qui continua de gesticuler comme avant.

Aujourd'hui,Morihei,âgé de 124 ans serait réfugié en FRANCE et enseignerait les clés de son savoir en haut d'une tour dans un fort entouré de nains en charente maritime.

Lorsque Kissomaru,fils du pere fouras repris la succession de l'aïkido,la plupart des anciens élèves tombèrent(ca c'est pas nouveau,ils le faisaient deja avant)en désaccord avec la facon de tomber et d'aller chercher le poignet de l'autre en robe et a la ceinture sale(faut suivre).

Koichi Tohei preferait attraper les poignets avec le ki.

Gozo Shioda,preferait attraper les poignets plus fort.

Kenji Tomiki preferait attraper les poignets ou le premier qui attrape il a gagné.

d'autres éleves creerent ainsi leur propre facon d'attrapper les poignets tel Saito qui separe sa gesticulation en deux phase : une ou on attrape les poignets sans bouger et une ou on attrape les poignets en bougeant.

Faut dire que,pas bete,le Saito a gardé la maison de campagne du pere fouras ou,il faut bien le dire,la retraite est bien agréable,surtout avec les stagiaires occidentaux qui viennent vous labourer les champs.

"aïkido" est composé de trois caractères :

"ai" qui,selon les transcriptions peut vouloir signifier union,fusion,mais aussi "cri de douleur"

"ki" qui peut être traduit par énergie,demi sexe ou "quelle personne"?

vous retrouvez "ki" dans "kiloutou","kilimandjaro" ou "kiproquo" par exemple(a non,tout comptes faits,kilimandjaro n'est pas japonais ^^)

"do" qui signifie "voie d'épanouissement personnelle,opposé au nombrilisme(qui lui se dit "ventre",avouez que c'est fort quand même le japonais)....au final,cela signifie voie d'épanouissement personnel par laquelle des personnes qui a un demi sexe et qui cri en fusionnant avec l'autre coté de mon ventre.

NB: ne pas confondre avec l'aiki jutsu qui font a peu près pareil mais vont chercher les poignets depuis plus longtemps

Samourai: C'est est un japonais qui a pour seul but de tuer ou de se faire tuer.Quand il n'a pas réussi à résoudre son quota de sudoku de l'année, il se fait seppuku avec son petit couteau pour ouvrir le courrier.Il n'aime que deux choses dans ce monde : son katana et utiliser son katana. Alors que le japonais normal n'aime lui que les sushis et les geishas.En ce qui concerne ses passe-temps, il y a faire la guerrre, faire des massacres et nettoyer ses armes après utilisation. Certains vont même jusqu'à faire des haiku en hiragana, en katakana ou en kanjii pour tuer le temps.L'âge moyen d'un samouraï ne dépasse pas les 30 ans, car ils finissent tous par se faire tuer par un autre samouraï ou il se suicident parce qu'ils ont raté leur mission. Si un jour vous rencontrez un samouraï, courez autour de lui en l'insultant (mais gardez vos distances tout de même) et il risque de finir par tomber sur le dos, et vu le poids et la forme de leur armure, il ne pourra jamais se relever, du moins pas avant que vous n'ayiez eu le temps de lui voler son katana qui vaut très cher !

Seppuku :On raconte que dans le Japon médiéval (qui est quand même resté médiéval jusqu'en août 1945, où Littleboy et Fatman, deux rappeurs américains, leur ont apporté la bonne parole), vivaient de grands fous furieux avec des grosses armures et des masques effrayants. Ces dingues suicidaires profitaient de la moindre excuse pour se suicider joyeusement : ils se faisaient alors seppuku.

Se faire seppuku (hara kiri ) pour les incultes), consiste à se planter un wakizashi (katana pour nain) ou un tanto (wakizashi pour gnome) dans le ventre, juste au-dessus du nombril (là où ça fait le plus mal, sinon, c’est pas drôle). La mort par éviscération dure approximativement 10 minutes, mais ça fait pas assez spectaculaire pour les Japonais, tous ces intestins sur le sol. Alors quand un samouraî se fait sepuku, un autre samouraï, généralement le vainqueur, ou un passant sadique, se place derrière lui et lui tranche la tête en poussant un long cri plaintif semblable à celui des mouettes sur la côte de Blankenberge.

Ensuite, ils enterrent le corps, les intestins et la tête du pauvre samouraï mort dans une jolie tombe toute fleurie, et tout le monde le respecte pour son sens de l’honneur. En fait, au Japon, pour prouver son honneur, il suffit de prouver qu’on a pas peur de tripoter ses boyaux.

Un autre truc :le Karaté ! c'est un art martial en provenance de l'archipel d'Okinawa, situé au sud du Japon. (En théorie, Okinawa appartient d'ailleurs au Japon, mais si vous dites ça à un Okinawaien, il se fera un plaisir de vous faire une démonstration de la technique de ses ancêtres. C'est comme les Alsaciens en France, sauf qu'ils mettent du riz dans la choucroute)

Contrairement à l'idée populaire, le Karaté n'est pas né par inspiration divine et les braves paysans d'Okinawa ne se sont pas transformés en mr Miagui ou en ryu du jour au lendemain. Il existait sur Okinawa avant l'introduction du Karaté d'autres systèmes de combat, pour la plupart armés: le Kobudo, basé sur l'utilisation d'instruments agricoles (fléau, faux, rame, vache, épouse...) comme armes, le Mikado (combat à la baguette au chocolat), le Fédodo (pratiqué la nuit), le Sudoku, le Karaoke (n'importe qui ayant déjà entendu de la musique traditionnelle d'Okinawa confirmera qu'il s'agit bien d'une méthode guerrière)... Enfin bref, plein de choses pour pourrir la vie de son voisin. Mais toujours est-il qu'un beau jour certains okinawaiens qui en avaient marre de vivre sur un caillou de 3m² perdu au milieu de l'océan traversèrent les mers et arrivèrent à pied par la Chine. Et là, ô surprise, les gens se foutaient sur la gueule aussi, mais ils appelaient ça kung-fu. Comme les Okinawaiens étaient moins cons qu'il paraît, ils se rendirent bien compte que Zhang Ziyi était quand même vachement plus sexy que Toshiro Mifune et se mirent au kung-fu, avant de rentrer chez eux le coeur léger et les bourses vides.

Oui mais. Là où les Chinois étaient souples et agiles dû à leurs nombreuses années d'entraînement à blouser les touristes dans le parc d'attractions de SHAOLIN, les p'tit gars d'Okinawa, eux, étaient des paysans, pas forcément malins ni agiles. Ils se mirent donc en tête de singer les mouvements appris en Chine, et comme ils ne comprenaient pas tout, de simplifier, raccourcir, épurer, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que... pas grand-chose. De même, dans un souci de respecter la physiologie de leurs compatriotes, plus proches de l'arbre que du singe, ils enlevèrent l'aspect souple et rond pour le remplacer par un aspect raide et carré. De plus, comme ils s'étaient rendus compte que se taper dessus à l'entraînement, ça fait mal, ils supprimèrent le contact pour le remplacer par des techniques dans le vide. Le Karaté était né.

Le premier effort des paysans empreints de mysticisme et d'auto-satisfaction fut de rejeter les méthodes de combat traditionnelles. Après tout, c'est vrai que se battre avec une faucille dans une main et une massue dans l'autre, c'est bien moins efficace pour tuer son voisin que de se percher des heures sur un rocher face à la mer en couinant Kiai de temps à autre. Les chétifs et faibles d'esprit, qui se seraient fait massacrer dans n'importe quelle discipline guerrière, affluèrent en masse. L'expansion du Karaté comme moyen de mystification des masses faiblardes en mal de sagesse ancestrale trouvée dans les gâteaux porte-bonheur chinois était lancée.

Par un miracle inexpliqué certainement lié au fait que le Karaté se développa pendant une période de paix et que la plupart des pratiquants ne se sont jamais battus, sauf bourrés au saké, auquel cas le Karaté est bien vite oublié, les Karateka sous la férule du fondateur Atchoum Fumepasquandjechie perdurèrent et se répandirent dans Okinawa d'abord, et au Japon ensuite. La Japan Karate Association fut rapidement fondée en tant que sous-département Handisport du Ministère de l'Agriculture japonais. Suite à l'occupation américaine pendant la Seconde Guerre Mondiale (durant laquelle les arts martiaux étaient interdits au Japon), le Karaté, reconnu comme méthode de rééducation douce pour paraplégiques, fut rapidement ré-autorisé. C'est alors que Japonais et Européens, suite à une étude de marché fort avancée dont on peut trouver les traces à la bibliothèque du département Psychiatrie de l'hôpital central de TOKYO, se rendirent compte d'une chose: emballé d'un poil de mysticisme, de légendes farfelues sur un ivrogne tuant les taureaux à coup de tête et d'une bonne dose de nationalisme fascisant pro-Japonais, le Karaté pourrait se vendre plutôt bien.

Et c'est ainsi qu'en France le Karaté arriva, importé par Henri Replet(qui était loin d'être con puisqu'il s'est rendu compte tout de suite que tout ça c'était du flan et a fait fortune dans la pub ensuite). Pour donner une image forte, Henri provoqua en duel plusieurs combattants de styles européens, et comme le p'tit père Henri était avant d'être karatéka un sacré bon boxeur et lutteur, il a pété les dents de ses adversaires en criant: "Vous voyez? C'est du karaté!". Et hop: dans un petit coin tranquille du Marais, rue Monte-là-dessus Sainte-Guenièvre, le premier dojo de Karaté français fut fondé. On s'y faisait entuber comme dans tout le quartier, mais à un niveau plus mystique. La tradition de prendre les élèves pour des vaches à lait stupides juste bons à sautiller en pyjama et taper dans le vide en poussant des cris pathétiques non sans similitudes avec l'orgasme d'un PONEY perdure aujourd'hui encore au sein de la FFKAMMA (Fédération Franc-Comtoise de Karaté et Autres Maladies Mentales Affligeantes).

La journée du Karatéka est longue et dure, contrairement à son... mais je m'égare, je m'égare. Elle commence par un lever aux aurores, suivi d'un petit déjeuner composé de RIZ non cuit et de racines déterrées à mains nues. S'ensuit une longue douche sous une cascade (Okinawa n'a pas encore l'eau courante partout) où le Karatéka ferme les yeux pour ne pas y recevoir la mousse qui pique de son shampooing Dop Enfants. Ensuite, pour se sécher, le Karatéka trouve un poteau avenant sur la plage (à Okinawa, on n'est jamais loin de la mer) et grimpe dessus, ce qui en soi est déjà un bon échauffement, pour y rester perché sur une jambe en plein soleil jusqu'au repas de midi, composé de riz non cuit et de racines déterrées à mains nues, pris en haut du poteau. Le pratiquant y travaille son esquive, car rare est le karatéka qui ne se fait pas piquer régulièrement son déjêuner par les mouettes. Il y travaille également son endurcissement corporel en tombant régulièrement sur le sable chaud (saloperies de mouettes).

Peu enclin à se risquer contre un adversaire digne de ce nom, le Karatéka passe ensuite une heure à casser des planches en balsa et des tuiles moisies avec n'importe quelle partie imaginable de son corps. Sans doute y trouve-t-il une satisfaction immense. S'ensuit le travail des "kata", suites de mouvements codifiées censées représenter un combat contre plusieurs adversaires (vous savez, un peu comme ces gens qui font semblant de jouer de la guitare dans les concerts et se croient musiciens). N'importe qui s'étant battu une fois dans sa vie vous dira que le kata est au combat ce que la pétomanie est à chopin, mais il paraît que le but est plus "mystique", du moins, c'est ce que prétendent les karatéka. En tout cas, ça fait peur aux oiseaux, ce qui explique pourquoi les karatéka paysans peuvent se permettre d'économiser un épouvantail. Le travail de tension du corps est très important: si le karateka n'est pas contracté au point qu'il est impossible de lui glisser un noyau d'olive huilé dans le rectum et que seule la dynamite peut lui faire desserrer les mâchoires, c'est qu'il n'est pas encore assez crispé.

Enfin ça, c'est à Okinawa. En france et dans le reste du monde, le Karatéka rentre de sa journée de boulor, desserre sa cravate, enlève ses pompes et se prend une bière en un croque-monsieur devant le JT, avant de ramasser son sac de sport et de filer au dojo (prétentieux, les karateka refusent de parler de salle de sports, ça fait trop nouveau riche). Là, il y enfile un pyjama sale, serre une ceinture de couleur variable autour de sa taille, et répète ses kata dénués de sens (mais n'a même pas la joie de faire peur aux oiseaux). Il pratique également une forme de combat sportif qui n'est pas sans rappeler deux marionnettes faisant du kick boxing sans se toucher. Puis il va à la buvette s'enfiler une demi-douzaine de pastis avec ses copains d'entraînement, en devisant sur le sens de la vie, du devoir et de l'honneur, et l'importance de la position du 2e orteil lors du mouvement 17 du kata Bassine d'Ail, sans oublier de bien cracher sur les autres arts martiaux qui eux, ne sont que des sports sans profondeur et ne forment pas des vrai Kill3r$ comme eux. Cette séance de masturbation intellectuelle poussée est censée remplacée la méditation zen, qui fait trop Dahlia Lama au goût du bon français.

Comme si ça ne suffisait pas, les karatéka se réclament en général d'un "style", un peu comme les danseurs (à la différence près qu'un bon danseur, en général, maîtrise plusieurs styles). Voici les plus connus:

1. Chatte-o-kan: la technique originale de maître Atchoum Fumepasquandjechie enseigne à ses élèves que pour gagner un combat en étant pratiquant de karaté, faut avoir une sacrée chance.

2. Shit-o-ryu: les pratiquants de ce style font de la merde, mais au moins, ils en sont fiers! (Une autre branche secrète de ce style pratique uniquement sous stupéfiants, mais ils se cachent...)

3. Wesh-y-ryu: le style le plus répandu parmi les kevins.

4. Gadjo-Ryu: style enseigné uniquement aux non-Gitans par les Gitans.

5. Coucou ch'tite caille: les pratiquants de ce style se concentrent principalement sur leur physique afin de mieux pouvoir lever les gazelles.

Vous noterez que le nom de Ryu apparaît souvent dans les noms de style. C'est parce que les fondateurs desdits styles aiment beaucoup street fighter.

Malgré ses défauts, le Karatéka a retenu deux ou trois choses des secrets soi-disants ancestraux de ses maîtres soi-disant secrets (mais inscrits au Registre du Commerce). Pour commencer, le Karatéka est souvent sportif, bien entraîné, bien musclé, et pas trop moche. Cela lui permet d'assurer en boîte et de ramasser les vanessa à la pelle. En général, il finit par en épouser une, lui fait un gosse parce que l'utilisation de la capote n'est pas expliquée dans le kata Hayon Sans Dents, et éduque son gamin comme il a appris: trois mille coups de poings, pied, tête et testicules par jour sur un poteau en acier dès l'âge de 18 mois, posant ainsi les bases de la future génération de pratiquants. On a vu pire, et puis ça favorise la sélection naturelle après tout.

Ensuite, le Karatéka a le "spirit". Ce qui veut dire qu'à force d'autosuggestion, il est arrivé à croire qu'il était un type intègre, honnête, courageux, droit, franc, et surtout, modeste. Cela ne l'empêche pas de provoquer des bagarres dans les bars quand il a un coup dans le nez comme tout un chacun, ou pour certains de voter trop à droite. Il est des réflexes innés que même le karaté ne suffit pas à effacer. Le "spirit" lui permet de voir le monde différemment. Quand un karatéka s'arrête en admiration devant une mouche ou un papier de bonbon sur le trottoir, ne lui parlez pas! Laissez-le profiter de cet instant de béatitude dans lequel il a retrouvé dans les mouvements de la mouche ou la posture du papier un des secrets du Karaté. De toute façon, il ne peut pas vous expliquer ce qu'il ressent.

Ceci mis à part, le karatéka a une vie normale. Il fait ses 35 heures, fait ses courses chez Auchan, aime Julien Lepers, passe ses vacances à Ibiza (pour les plus jeunes) ou à Dunkerque (pour les autres), lit Captain America et X-Men, mange bio, et vote à gauche parce qu'il est "aware", ou à droite parce qu'il a plus de 30 ans. Une majorité écrasante de karateka arrête la pratique sportive passé 50 ans et souffre le reste de ses jours de ses genoux, de son dos, ou de ses hanches qu'il a tellement maltraités au cours de ses années de jeunesse, faisant le bonheur et la fortune des ostéopathes.

Les valeurs quasi-aryennes de beauté, perfection, discipline et rigueur que véhicule le Karaté sont à l'origine du succès des films basés sur cet art. L'histoire de ces films est souvent simple (on a le public qu'on mérite...) et les personnages fort stéréotypés. En voici les représentants principaux.

1. Le petit jeune qui n'en veut. Ce personnage est en général incarné par un ou une ado en mal de vivre, type clement le nolife, souvent maltraité par ses camarades, qui refoule des pulsions destructrices et apprend le karaté pour péter la gueule de ses petits copains. Il apprend au cours du film la sagesse, la patience, l'endurance, le nettoyage de voitures et la sodomie au cactus. À la fin, il/elle gagne le tournoi régional "Kill the Poney".

2. Le petit vieux qui n'en veut plus. Ca fait 57 ans qu'il ne s'est pas battu, depuis qu'il a fait pleurer Bébé Jean en lui collant un coup de pelle dans le bac à sable et qu'il ne s'est toujours pas pardonné cet affreux excès de violence. Arrive un petit jeune, et le vieux est bien emmerdé, donc plutôt que de lui enseigner un art auquel il ne connaît rien, il le manipule pour le pousser à faire tous les trucs domestiques chiants qu'il ne veut pas faire lui-même: nettoyer la bagnole, peindre la clôture, poncer la véranda, tout ça... À la fin, il est bien embêté parce que le p'tit jeune a gagné le tournoi "Kill the Poney" et ne veut plus venir chez lui. Alors, il s'en trouve un autre.

3. Le killer au regard d'acier. Méchant ou gentil, peu importe, c'est tout juste si son cerveau fait la différence. Musclé, hyper résistant, hyper fort (mille coups ne lui font rien, mais avec une frappe il dégomme dix-sept adversaires), sexy, cool, il va sauver la veuve et l'orphelin s'il est gentil, ou violer la veuve et enlever l'orphelin sinon. Deux fins possibles: s'il est gentil, il est gravement blessé mais a tué tout le monde et a le droit de sauter la veuve pendant que l'orphelin dort. S'il est méchant, il se fait mettre minable par le p'tit jeune qui n'en veut, malgré ses huit titres olympiques, ses 27 cm et 38 kg d'avantage et son expérience de 20 ans à faire le gros bras pour son chef.

AIKIDO,Definition et historique:

L'aïkido (合気道) est un BUDO JAPONAIS a la finalité ambigüe qui voit des individus en pyjama blanc,parfois vêtus d'une robe bleue ou noire courir autour de celui qui a la ceinture la plus sale(heu,noire,pardon) dans le but de lui attraper le poignet ou de poser symboliquement la partie charnue du tranchant de sa main sur son crane.

il est egalement possible de faire tout ceci en faisant semblant de s'etre fait couper les tibias,dans ce cas ,on nomme cela "suwari waza"(pratique pour nains).

Crée au milieu du 20 eme siècle par Morihei Ueshiba,un obscur visionnaire pré HIPPIE néo communiste adepte du Bouddhisme et fréquentant la secte de l'Omoto Kyo du réverend Déguchi,contrairement a ce qui est d'ordinaire avancé,Morihei ne serait pas décédé en 1969 mais aurait découvert le secret de la vie éternelle.

Ayant désormais atteint son but secret,il laissa les clés a son bon a rien de fils qui continua de gesticuler comme avant.

Aujourd'hui,Morihei,âgé de 124 ans serait réfugié en FRANCE et enseignerait les clés de son savoir en haut d'une tour dans un fort entouré de nains en charente maritime.

Lorsque Kissomaru,fils du pere fouras repris la succession de l'aïkido,la plupart des anciens élèves tombèrent(ca c'est pas nouveau,ils le faisaient deja avant)en désaccord avec la facon de tomber et d'aller chercher le poignet de l'autre en robe et a la ceinture sale(faut suivre).

Koichi Tohei preferait attraper les poignets avec le ki.

Gozo Shioda,preferait attraper les poignets plus fort.

Kenji Tomiki preferait attraper les poignets ou le premier qui attrape il a gagné.

d'autres éleves creerent ainsi leur propre facon d'attrapper les poignets tel Saito qui separe sa gesticulation en deux phase : une ou on attrape les poignets sans bouger et une ou on attrape les poignets en bougeant.

Faut dire que,pas bete,le Saito a gardé la maison de campagne du pere fouras ou,il faut bien le dire,la retraite est bien agréable,surtout avec les stagiaires occidentaux qui viennent vous labourer les champs.

"aïkido" est composé de trois caractères :

"ai" qui,selon les transcriptions peut vouloir signifier union,fusion,mais aussi "cri de douleur"

"ki" qui peut être traduit par énergie,demi sexe ou "quelle personne"?

vous retrouvez "ki" dans "kiloutou","kilimandjaro" ou "kiproquo" par exemple(a non,tout comptes faits,kilimandjaro n'est pas japonais ^^)

"do" qui signifie "voie d'épanouissement personnelle,opposé au nombrilisme(qui lui se dit "ventre",avouez que c'est fort quand même le japonais)....au final,cela signifie voie d'épanouissement personnel par laquelle des personnes qui a un demi sexe et qui cri en fusionnant avec l'autre coté de mon ventre.

NB: ne pas confondre avec l'aiki jutsu qui font a peu près pareil mais vont chercher les poignets depuis plus longtemps

Samourai: C'est est un japonais qui a pour seul but de tuer ou de se faire tuer.Quand il n'a pas réussi à résoudre son quota de sudoku de l'année, il se fait seppuku avec son petit couteau pour ouvrir le courrier.Il n'aime que deux choses dans ce monde : son katana et utiliser son katana. Alors que le japonais normal n'aime lui que les sushis et les geishas.En ce qui concerne ses passe-temps, il y a faire la guerrre, faire des massacres et nettoyer ses armes après utilisation. Certains vont même jusqu'à faire des haiku en hiragana, en katakana ou en kanjii pour tuer le temps.L'âge moyen d'un samouraï ne dépasse pas les 30 ans, car ils finissent tous par se faire tuer par un autre samouraï ou il se suicident parce qu'ils ont raté leur mission. Si un jour vous rencontrez un samouraï, courez autour de lui en l'insultant (mais gardez vos distances tout de même) et il risque de finir par tomber sur le dos, et vu le poids et la forme de leur armure, il ne pourra jamais se relever, du moins pas avant que vous n'ayiez eu le temps de lui voler son katana qui vaut très cher !

Seppuku :On raconte que dans le Japon médiéval (qui est quand même resté médiéval jusqu'en août 1945, où Littleboy et Fatman, deux rappeurs américains, leur ont apporté la bonne parole), vivaient de grands fous furieux avec des grosses armures et des masques effrayants. Ces dingues suicidaires profitaient de la moindre excuse pour se suicider joyeusement : ils se faisaient alors seppuku.

Se faire seppuku (hara kiri ) pour les incultes), consiste à se planter un wakizashi (katana pour nain) ou un tanto (wakizashi pour gnome) dans le ventre, juste au-dessus du nombril (là où ça fait le plus mal, sinon, c’est pas drôle). La mort par éviscération dure approximativement 10 minutes, mais ça fait pas assez spectaculaire pour les Japonais, tous ces intestins sur le sol. Alors quand un samouraî se fait sepuku, un autre samouraï, généralement le vainqueur, ou un passant sadique, se place derrière lui et lui tranche la tête en poussant un long cri plaintif semblable à celui des mouettes sur la côte de Blankenberge.

Ensuite, ils enterrent le corps, les intestins et la tête du pauvre samouraï mort dans une jolie tombe toute fleurie, et tout le monde le respecte pour son sens de l’honneur. En fait, au Japon, pour prouver son honneur, il suffit de prouver qu’on a pas peur de tripoter ses boyaux.

Un autre truc :le Karaté ! c'est un art martial en provenance de l'archipel d'Okinawa, situé au sud du Japon. (En théorie, Okinawa appartient d'ailleurs au Japon, mais si vous dites ça à un Okinawaien, il se fera un plaisir de vous faire une démonstration de la technique de ses ancêtres. C'est comme les Alsaciens en France, sauf qu'ils mettent du riz dans la choucroute)

Contrairement à l'idée populaire, le Karaté n'est pas né par inspiration divine et les braves paysans d'Okinawa ne se sont pas transformés en mr Miagui ou en ryu du jour au lendemain. Il existait sur Okinawa avant l'introduction du Karaté d'autres systèmes de combat, pour la plupart armés: le Kobudo, basé sur l'utilisation d'instruments agricoles (fléau, faux, rame, vache, épouse...) comme armes, le Mikado (combat à la baguette au chocolat), le Fédodo (pratiqué la nuit), le Sudoku, le Karaoke (n'importe qui ayant déjà entendu de la musique traditionnelle d'Okinawa confirmera qu'il s'agit bien d'une méthode guerrière)... Enfin bref, plein de choses pour pourrir la vie de son voisin. Mais toujours est-il qu'un beau jour certains okinawaiens qui en avaient marre de vivre sur un caillou de 3m² perdu au milieu de l'océan traversèrent les mers et arrivèrent à pied par la Chine. Et là, ô surprise, les gens se foutaient sur la gueule aussi, mais ils appelaient ça kung-fu. Comme les Okinawaiens étaient moins cons qu'il paraît, ils se rendirent bien compte que Zhang Ziyi était quand même vachement plus sexy que Toshiro Mifune et se mirent au kung-fu, avant de rentrer chez eux le coeur léger et les bourses vides.

Oui mais. Là où les Chinois étaient souples et agiles dû à leurs nombreuses années d'entraînement à blouser les touristes dans le parc d'attractions de SHAOLIN, les p'tit gars d'Okinawa, eux, étaient des paysans, pas forcément malins ni agiles. Ils se mirent donc en tête de singer les mouvements appris en Chine, et comme ils ne comprenaient pas tout, de simplifier, raccourcir, épurer, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que... pas grand-chose. De même, dans un souci de respecter la physiologie de leurs compatriotes, plus proches de l'arbre que du singe, ils enlevèrent l'aspect souple et rond pour le remplacer par un aspect raide et carré. De plus, comme ils s'étaient rendus compte que se taper dessus à l'entraînement, ça fait mal, ils supprimèrent le contact pour le remplacer par des techniques dans le vide. Le Karaté était né.

Le premier effort des paysans empreints de mysticisme et d'auto-satisfaction fut de rejeter les méthodes de combat traditionnelles. Après tout, c'est vrai que se battre avec une faucille dans une main et une massue dans l'autre, c'est bien moins efficace pour tuer son voisin que de se percher des heures sur un rocher face à la mer en couinant Kiai de temps à autre. Les chétifs et faibles d'esprit, qui se seraient fait massacrer dans n'importe quelle discipline guerrière, affluèrent en masse. L'expansion du Karaté comme moyen de mystification des masses faiblardes en mal de sagesse ancestrale trouvée dans les gâteaux porte-bonheur chinois était lancée.

Par un miracle inexpliqué certainement lié au fait que le Karaté se développa pendant une période de paix et que la plupart des pratiquants ne se sont jamais battus, sauf bourrés au saké, auquel cas le Karaté est bien vite oublié, les Karateka sous la férule du fondateur Atchoum Fumepasquandjechie perdurèrent et se répandirent dans Okinawa d'abord, et au Japon ensuite. La Japan Karate Association fut rapidement fondée en tant que sous-département Handisport du Ministère de l'Agriculture japonais. Suite à l'occupation américaine pendant la Seconde Guerre Mondiale (durant laquelle les arts martiaux étaient interdits au Japon), le Karaté, reconnu comme méthode de rééducation douce pour paraplégiques, fut rapidement ré-autorisé. C'est alors que Japonais et Européens, suite à une étude de marché fort avancée dont on peut trouver les traces à la bibliothèque du département Psychiatrie de l'hôpital central de TOKYO, se rendirent compte d'une chose: emballé d'un poil de mysticisme, de légendes farfelues sur un ivrogne tuant les taureaux à coup de tête et d'une bonne dose de nationalisme fascisant pro-Japonais, le Karaté pourrait se vendre plutôt bien.

Et c'est ainsi qu'en France le Karaté arriva, importé par Henri Replet(qui était loin d'être con puisqu'il s'est rendu compte tout de suite que tout ça c'était du flan et a fait fortune dans la pub ensuite). Pour donner une image forte, Henri provoqua en duel plusieurs combattants de styles européens, et comme le p'tit père Henri était avant d'être karatéka un sacré bon boxeur et lutteur, il a pété les dents de ses adversaires en criant: "Vous voyez? C'est du karaté!". Et hop: dans un petit coin tranquille du Marais, rue Monte-là-dessus Sainte-Guenièvre, le premier dojo de Karaté français fut fondé. On s'y faisait entuber comme dans tout le quartier, mais à un niveau plus mystique. La tradition de prendre les élèves pour des vaches à lait stupides juste bons à sautiller en pyjama et taper dans le vide en poussant des cris pathétiques non sans similitudes avec l'orgasme d'un PONEY perdure aujourd'hui encore au sein de la FFKAMMA (Fédération Franc-Comtoise de Karaté et Autres Maladies Mentales Affligeantes).

La journée du Karatéka est longue et dure, contrairement à son... mais je m'égare, je m'égare. Elle commence par un lever aux aurores, suivi d'un petit déjeuner composé de RIZ non cuit et de racines déterrées à mains nues. S'ensuit une longue douche sous une cascade (Okinawa n'a pas encore l'eau courante partout) où le Karatéka ferme les yeux pour ne pas y recevoir la mousse qui pique de son shampooing Dop Enfants. Ensuite, pour se sécher, le Karatéka trouve un poteau avenant sur la plage (à Okinawa, on n'est jamais loin de la mer) et grimpe dessus, ce qui en soi est déjà un bon échauffement, pour y rester perché sur une jambe en plein soleil jusqu'au repas de midi, composé de riz non cuit et de racines déterrées à mains nues, pris en haut du poteau. Le pratiquant y travaille son esquive, car rare est le karatéka qui ne se fait pas piquer régulièrement son déjêuner par les mouettes. Il y travaille également son endurcissement corporel en tombant régulièrement sur le sable chaud (saloperies de mouettes).

Peu enclin à se risquer contre un adversaire digne de ce nom, le Karatéka passe ensuite une heure à casser des planches en balsa et des tuiles moisies avec n'importe quelle partie imaginable de son corps. Sans doute y trouve-t-il une satisfaction immense. S'ensuit le travail des "kata", suites de mouvements codifiées censées représenter un combat contre plusieurs adversaires (vous savez, un peu comme ces gens qui font semblant de jouer de la guitare dans les concerts et se croient musiciens). N'importe qui s'étant battu une fois dans sa vie vous dira que le kata est au combat ce que la pétomanie est à chopin, mais il paraît que le but est plus "mystique", du moins, c'est ce que prétendent les karatéka. En tout cas, ça fait peur aux oiseaux, ce qui explique pourquoi les karatéka paysans peuvent se permettre d'économiser un épouvantail. Le travail de tension du corps est très important: si le karateka n'est pas contracté au point qu'il est impossible de lui glisser un noyau d'olive huilé dans le rectum et que seule la dynamite peut lui faire desserrer les mâchoires, c'est qu'il n'est pas encore assez crispé.

Enfin ça, c'est à Okinawa. En france et dans le reste du monde, le Karatéka rentre de sa journée de boulor, desserre sa cravate, enlève ses pompes et se prend une bière en un croque-monsieur devant le JT, avant de ramasser son sac de sport et de filer au dojo (prétentieux, les karateka refusent de parler de salle de sports, ça fait trop nouveau riche). Là, il y enfile un pyjama sale, serre une ceinture de couleur variable autour de sa taille, et répète ses kata dénués de sens (mais n'a même pas la joie de faire peur aux oiseaux). Il pratique également une forme de combat sportif qui n'est pas sans rappeler deux marionnettes faisant du kick boxing sans se toucher. Puis il va à la buvette s'enfiler une demi-douzaine de pastis avec ses copains d'entraînement, en devisant sur le sens de la vie, du devoir et de l'honneur, et l'importance de la position du 2e orteil lors du mouvement 17 du kata Bassine d'Ail, sans oublier de bien cracher sur les autres arts martiaux qui eux, ne sont que des sports sans profondeur et ne forment pas des vrai Kill3r$ comme eux. Cette séance de masturbation intellectuelle poussée est censée remplacée la méditation zen, qui fait trop Dahlia Lama au goût du bon français.

Comme si ça ne suffisait pas, les karatéka se réclament en général d'un "style", un peu comme les danseurs (à la différence près qu'un bon danseur, en général, maîtrise plusieurs styles). Voici les plus connus:

1. Chatte-o-kan: la technique originale de maître Atchoum Fumepasquandjechie enseigne à ses élèves que pour gagner un combat en étant pratiquant de karaté, faut avoir une sacrée chance.

2. Shit-o-ryu: les pratiquants de ce style font de la merde, mais au moins, ils en sont fiers! (Une autre branche secrète de ce style pratique uniquement sous stupéfiants, mais ils se cachent...)

3. Wesh-y-ryu: le style le plus répandu parmi les kevins.

4. Gadjo-Ryu: style enseigné uniquement aux non-Gitans par les Gitans.

5. Coucou ch'tite caille: les pratiquants de ce style se concentrent principalement sur leur physique afin de mieux pouvoir lever les gazelles.

Vous noterez que le nom de Ryu apparaît souvent dans les noms de style. C'est parce que les fondateurs desdits styles aiment beaucoup street fighter.

Malgré ses défauts, le Karatéka a retenu deux ou trois choses des secrets soi-disants ancestraux de ses maîtres soi-disant secrets (mais inscrits au Registre du Commerce). Pour commencer, le Karatéka est souvent sportif, bien entraîné, bien musclé, et pas trop moche. Cela lui permet d'assurer en boîte et de ramasser les vanessa à la pelle. En général, il finit par en épouser une, lui fait un gosse parce que l'utilisation de la capote n'est pas expliquée dans le kata Hayon Sans Dents, et éduque son gamin comme il a appris: trois mille coups de poings, pied, tête et testicules par jour sur un poteau en acier dès l'âge de 18 mois, posant ainsi les bases de la future génération de pratiquants. On a vu pire, et puis ça favorise la sélection naturelle après tout.

Ensuite, le Karatéka a le "spirit". Ce qui veut dire qu'à force d'autosuggestion, il est arrivé à croire qu'il était un type intègre, honnête, courageux, droit, franc, et surtout, modeste. Cela ne l'empêche pas de provoquer des bagarres dans les bars quand il a un coup dans le nez comme tout un chacun, ou pour certains de voter trop à droite. Il est des réflexes innés que même le karaté ne suffit pas à effacer. Le "spirit" lui permet de voir le monde différemment. Quand un karatéka s'arrête en admiration devant une mouche ou un papier de bonbon sur le trottoir, ne lui parlez pas! Laissez-le profiter de cet instant de béatitude dans lequel il a retrouvé dans les mouvements de la mouche ou la posture du papier un des secrets du Karaté. De toute façon, il ne peut pas vous expliquer ce qu'il ressent.

Ceci mis à part, le karatéka a une vie normale. Il fait ses 35 heures, fait ses courses chez Auchan, aime Julien Lepers, passe ses vacances à Ibiza (pour les plus jeunes) ou à Dunkerque (pour les autres), lit Captain America et X-Men, mange bio, et vote à gauche parce qu'il est "aware", ou à droite parce qu'il a plus de 30 ans. Une majorité écrasante de karateka arrête la pratique sportive passé 50 ans et souffre le reste de ses jours de ses genoux, de son dos, ou de ses hanches qu'il a tellement maltraités au cours de ses années de jeunesse, faisant le bonheur et la fortune des ostéopathes.

Les valeurs quasi-aryennes de beauté, perfection, discipline et rigueur que véhicule le Karaté sont à l'origine du succès des films basés sur cet art. L'histoire de ces films est souvent simple (on a le public qu'on mérite...) et les personnages fort stéréotypés. En voici les représentants principaux.

1. Le petit jeune qui n'en veut. Ce personnage est en général incarné par un ou une ado en mal de vivre, type clement le nolife, souvent maltraité par ses camarades, qui refoule des pulsions destructrices et apprend le karaté pour péter la gueule de ses petits copains. Il apprend au cours du film la sagesse, la patience, l'endurance, le nettoyage de voitures et la sodomie au cactus. À la fin, il/elle gagne le tournoi régional "Kill the Poney".

2. Le petit vieux qui n'en veut plus. Ca fait 57 ans qu'il ne s'est pas battu, depuis qu'il a fait pleurer Bébé Jean en lui collant un coup de pelle dans le bac à sable et qu'il ne s'est toujours pas pardonné cet affreux excès de violence. Arrive un petit jeune, et le vieux est bien emmerdé, donc plutôt que de lui enseigner un art auquel il ne connaît rien, il le manipule pour le pousser à faire tous les trucs domestiques chiants qu'il ne veut pas faire lui-même: nettoyer la bagnole, peindre la clôture, poncer la véranda, tout ça... À la fin, il est bien embêté parce que le p'tit jeune a gagné le tournoi "Kill the Poney" et ne veut plus venir chez lui. Alors, il s'en trouve un autre.

3. Le killer au regard d'acier. Méchant ou gentil, peu importe, c'est tout juste si son cerveau fait la différence. Musclé, hyper résistant, hyper fort (mille coups ne lui font rien, mais avec une frappe il dégomme dix-sept adversaires), sexy, cool, il va sauver la veuve et l'orphelin s'il est gentil, ou violer la veuve et enlever l'orphelin sinon. Deux fins possibles: s'il est gentil, il est gravement blessé mais a tué tout le monde et a le droit de sauter la veuve pendant que l'orphelin dort. S'il est méchant, il se fait mettre minable par le p'tit jeune qui n'en veut, malgré ses huit titres olympiques, ses 27 cm et 38 kg d'avantage et son expérience de 20 ans à faire le gros bras pour son chef.

Les Ninjas .... la derniere avant l'AID promis !

La citation du Ninja : C'est trop bien de se déguiser !

Ninja (n.m.) : Idiot japonais qui se balade sur les toits en pyjama noir et en cagoule la nuit.

Jeanine (n.f.) : Féminin de ninja , aussi appelée "Counieauchi" (et pas Kunoichi, comme on le croit souvent).

Aussi appelés Chieneaubie, ils ont une fâcheuse tendance à lancer des trucs pointus qu'ils appellent Shurikens un peu partout. Parfois ils attaquent aussi des gens qui ne leur ont rien fait avec un machin tranchant qu'ils appellent Katana. Certains ninjas utilisent leur shakira pour faire apparaitre une petite flamme dans le creux de la main ; en général, l'adversaire se pointe avec une clope et dit « Ben ca c'est gentil, merci. »

Attention à ne pas confondre avec le samouraï : lui ne se balade pas en pyjama la nuit, mais en costume ridicule la journée. En général ce costume pèse plus de 50 kg, il est donc assez chaud de se balader ainsi sur les toits discrètement.

Les différents clans ninjas, leurs codes d'honneur et leurs coutumes

Chez les ninjas normaux (les noirs)

Les ninjas noirs ont un code de l'honneur qui est inscrit au crayon noir sur une branche moisie dans une petite impasse sombre de Tokyo, enfin bref, ceci pour dire qu'ils ne s'en préoccupent absolument pas. Mais ils reconnaissent quand même qu'ils en ont un. Ils disent donc "pardon" quand ils donnent un coup de poing mortel dans le sternum. Enfin, ce n'est pas très important. Par contre, il faut savoir que les ninjas n'utilisent jamais d'armes à feu quand un ennemi se présente avec un katana : c'est la règle sans intérêt et stupide de Red Steel

Chez les ninjas jaunes

Les ninjas jaunes n'ont aucun honneur. Ce n'est point qu'ils ne sont pas fiers, stupides et barbares, mais ils ont une mission à réussir, et, non mais, on ne va pas leur permettre de ne pas s'amuser à cause de règles stupides quand même. C'est pourquoi ils ont pu obtenir de la Fédération Internationale des ninjas (FIN) (en vérité, ce n'est pas vraiment FIN) des droits et des libertés pour n'avoir aucune règle stupide, comme en ont certains ninjas, les samouraïs, et les yamakazis. Pas bêtes, les ninjas jaunes. (Pour tout vous dire on les appelle comme ça car ce sont les disciples de Bioman Jaune.)

Chez les ninjas roses

Les ninja roses sont les disciples de Steevy Boulay à qui il a appris ce nouvel art martial qui s'appelle "faire chier son monde". Chaque jour ils doivent écouter au moins 10 fois La vie en rose d'Edith Piaf. Les ninjas roses ne s'habillent qu'en rose (non c'est vrai ?!), ce qui fait en général péter de rire son adversaire. C'est d'ailleurs leur seule chance de remporter un combat. Ils ne mangent que des aliments roses et ne boivent que du lait fraise. Ils ne lisent que des romans de la bibliothèque rose et ne regardent que le dessin animé La panthère rose. Leur code d'honneur est tatoué sur leurs fesses, ce qui est assez embêtant à lire si on est tout seul. D'après des témoignages il se résume à « Vivre en rose et ne pas faire trop mal a l'adversaire

Chez les ninjas blancs

Les ninjas blancs sont très peu nombreux. En effet, tout comme les bébés tigres albinos ils se font latter les couilles par tous les prédateurs. Eh oui, les ninjas blancs sont repérables de loin étant donné qu'ils sont tout de blanc vétus. Quels cons ces ninjas blancs !

On remarque une migration vers les pays enneigés pour une raison de couleur, mais leur uniforme n'étant pas assez chaud leur durée de vie est assez limitée.

Chez les ninjas bleus

Les ninjas bleus, tout comme les ninjas blancs sont une espèce en voie de disparition. Leur chasse en pleine mer est très prononcée, surtout par les ninjas noirs qui apprécient les sushis (vrai nom des ninjas bleus). C'est de là que viennent les marées noires.

Chez les ninjas rouges

Les ninjas rouges sont des mercenaires envoyés par les ninjas noirs afin d'accomplir certaines missions (c'est vrai, pourquoi ils iraient salir leur beau costume tout neuf qui sort du pressing ?). La plus courante reste Tuez les ninjas bleus, découpez-les en fines tranches, mettez-les sur du riz vinaigré et vendez-les surgelés, tout le monde se précipitera quand ils entendront qu'il y a des sushis aux testicules de ninjas bleus ! Yark yark yark ! Ah au fait oubliez pas les croissants.

La particularité des ninjas rouges est que ce sont tous des intellos qui écoutent du Mozart en lisant Nietzsche et en dégustant une tasse de thé au jasmin. Mais alors la question est : « S'ils sont si intelligents, pourquoi risquent-ils de salir leur costume ? »

Je dis « Hou hou hou (rire bougeois), mon jeune ami, les ninjas rouges ont un costume rouge enfin ! Aucun risque donc de voir une tache de confiture de fraise, de vin rouge, de tarte aux cerises, ou de sang s'ils aiment la viande saignante ! Pour tout vous dire, être mercenaire-intello-ninja, ça paye bien, en plus on a un super uniforme et un véhicule de fonction (ninjamovible). »

Les ninjas rouges aiment leur métier, et nous les comprenons. Pour devenir ninja rouge, appelez le Sachant qu'un nain a commandé un menu à douze francs belges, avec une part de tarte au maroille, quel est le numéro de téléphone à appeler ? (seuls les vrais intellos savent ça) et dites « rouge ».

Chez les ninjas verts

Ces ninja sont souvent pourvus de carapace. Aussi appelés Tortue Ninjas, ils étaient très répandus dans les année 90. Aujourd'hui les tortues étant en voie de disparition ces ninjas changent de couleur afin de survivre.

La panoplie du ninja

Habits

Les 3/4 ninjas sont tout de noir vêtus. Ils aiment les combinaisons moulantes, ça plaît aux filles, et puis dans les films tous les ninjas sont comme ça. Regardez un vieux film d'action japonais de Jackie Chan, par exemple.

Sur lui

Les ninjas aiment ne pas avoir l'air armé, mais l'être quand même. C'est pourquoi ils prennent des combinaisons moulantes. Mais à part ça, ils s'arment des fameux shouriquaines, décrits plus haut sous une autre orthographe, et parfois ils louent les services d'un ninja coup, pour pouvoir se péter de rire quand il danse. Ils aiment aussi les poignards, les sauts acrobatiques et les séries américaines.

La panoplie classique du ninja est composée de :

- Une combinaison moulante noire de préference.

- Un bandana de la même couleur que la combinaison, avec écrit sur le front, en grosses lettres, "NINJA", histoire de pas être confondu avec un vulgaire type en pyjama.

- Un sabre, une épée, une bouteile de saké brisée... en fait tout ce qui est long, pointu et qui fait bobo.

- Des trucs à lancer : Chouriquaines, bouts de verre de la bouteille de saké, CD-ROMs, endives (uniquement pour les ninjas rdins), etc... en fait tout ce qui est léger, assez petit et qui fait bobo.

- Des trucs pour faire de la fumée (et donc se barrer) : fumigène de petite taille, une 2CV dont le moteur est mal entretenu, un prout à l'ail (celui-ci permet d'eloigner les ennemis en plus de les aveugler) etc.. en fait tout ce qui fait de la fumée épaisse et qui si possible fait bobo au sens olfactif.

- Des parchemins explosifs, des trucs pour invoquer des créatures, un mage noir, Gandalf etc... en fait tout ce qui est magique et qui fait bobo.

D'autres objets peuvent s'ajouter à cette panoplie, en fait tout ce qui permet d'attaquer de loin et qui fait bobo.

Pas sur lui

Les pouvoirs du ninja

Comme mentionné précédemment, les ninjas possèdent des pouvoirs plus qu'hors du commun puisqu'ils peuvent manipuler les éléments. C'est pour cela que les ninjas se déplacent généralement par groupe de 5. Un contrôle la terre, un autre le feu, un autre l'eau, un autre l'air, et le dernier baise Milla Jovovich pendant que les autres se contentent de leur main droite.

Mais le principal pouvoir du ninja réside dans sa furtivité. En effet un ninja peut être là et pas là en même temps. Dément non ? c'est à dire qu'il peut dissimuler sa présence même s'il se trouve bien en évidence en face de vos yeux. Tiens : d'après vous pourquoi n'observe-t-on pas de ninjas en plein jour ? Ils sont pourtant bien là !

Le seul être pouvant battre un ninja est Chuck Norris car le ninja est à Chuck Norris ce qu'Ève est à Adam.

Qui est le plus fort entre un ninja et un pirate et pourquoi?

Une étude islando-pakistanaise a démontré par A+Z que les ninjas et les pirates faisaient jeu égal.

- Les ninjas savent tous nager, mais pas tous les pirates (voir One Piece). Ninjas 1 — Pirates 0

- Les pirates ont un pouvoir que n'ont pas les ninjas : Leur haleine fétide à la Haddock. Ninjas 1 — Pirates 1

- Les ninjas ne sont pas recherchés par la marine eux ! Ninjas 2 — Pirates 1

- Mais ils sont tout de meme recherchés par le clan adverse... Ninjas 2 — Pirates 2

- Les ninjas sont bourrés après « Yohoho et une bouteille de rhum ! » le fameux jeu des corsaires, alors que les pirates ont juste envie d'aller pisser : Ninjas 2 — Pirates 3

- Les ninjas sont faits pour tuer, les pirates pour piller — or l'argent vaut moins que la vie : Ninjas 3 — Pirates 3

- Les ninjas s'habillent en général en noir , les pirates ont des fringues stylées : Ninjas 3 — Pirates 4

- Les ninjas savent manier un sabre, les pirates eux les utilisent comme des tapettes complètement n'importe comment : Ninjas 4 — Pirates 4

- Naruto se vend mieux que One Piece : Ninjas 5 — Pirates 4

- Mais les gens au QI élevé préfèrent One Piece à Naruto : Ninjas 5 - Pirates 5

- Les pirates ont réalisé des films plus vendeurs que les ninjas (Pirates de Caraïbes 1, 2, 3 ) : Ninjas 5 — Pirates 6

- Chuck Norris se bat comme un ninja : Ninjas 6 — Pirates 6

- Nan mais c'est nimporte quoi, Chuck Norris d'abort c'est démodé, Chuck Norris il pue des pieds, il a des poils dans les oreilles, il brule des mangas et il écoute Tokio Hotel. Ninja 6 — Pirates 7

- Savez-vous que ce sont les ninjas qui ont inventé ce fameux plat anglais nommé Le Vomi (prononcer 'BEAUAAARH!) Miam miam ! Ninjas 7 — Pirates 7

- Goldorak ressemble de loin à un ninja. Ninja 8 — Pirates 7

- Les pirates sont nos amis, il faut les aimer aussi... Ninjas 8 — Pirates 8

- Les Ninjas sont admirés par les animaux, surtout les tortues. Ninjas 9 - Pirates 8

- Les crocodiles sont très attachés aux pirates, surtout à leurs mains. Ninjas 9 - Pirates 9

Pourquoi cette lutte du pouvoir entre les ninjas et les pirates ?